今や一般的な言葉となった「デトックス」ですが、正しい意味を言えるでしょうか。やり方は? 効果は?と聞かれると、なかなか答えが出てこなかったり…。そこで今回は、デトックスとはどういった意味で、どんな効果があるのか。その多くは“気分”の範疇ではありますが、広義に健康的な習慣を取り入れることで、気持ちがスッキリ、リフレッシュされるのも事実。その方法や効果的な食べ物・飲み物などをまとめました。

◎デトックスとは?

デトックス=ダイエットではない

賀来怜華さん

ウェルネスクリニック神楽坂院長・内科医

(かく れいか)東京生まれ。ウェルネスクリニック神楽坂院長・内科医。英国ロンドン大学医学部大学院卒業。英国王立内科学会認定医。米国、欧州、各アンチエイジング医学学会専門医。米国先端医療学会解毒治療認定医。 病気の大元の原因を解明し、根本的に全身の機能不全の部位を隈なく改善する「機能治療」と天然ホルモン補充、解毒治療や酸化療法などを駆使し、慢性の難病を解決するクリニックを主宰。 著書に『太りたくなければ、体の「毒」を抜きなさい!』(三笠書房)がある。

デトックス自体がダイエットを示すことではない!?

まずは、デトックスとは何か?を軽くおさらいしましょう。デトックスとは、「体内に溜まった毒素や老廃物を排出して、心身ともに健康な状態に導くこと」。老廃物が体内に溜まったままになってしまうと、腸内環境が乱れたり、代謝が落ちてしまったりと、体に多くの不調が現れます。これらは便秘や肌荒れのほか、むくみや冷え性の原因になってしまうことも…。体内の老廃物や毒素を排出することで、本来の体のはたらきを取り戻すことが「デトックス」であり、実はこのデトックス、直接的にダイエットの方法を指すものではありません。しかし、デトックスを上手に行うことで新陳代謝を高めたり、冷えを解消したりすることで、結果的にダイエットに対してアプローチできます。

デトックスとは「解毒」という意味

小屋麻子さん

インナービューティープランナー/看護師

(こや あさこ)高校卒業後に医療と英語を学ぶために渡米。ニューヨーク州の大学を卒業し、ニューヨーク州の看護師免許を取得。現在は日本のがん専門病院に勤めている。アメリカでの偏った食事や不規則なワークライフによる体調不良を改善すべくデトックスなどを経験したが、インナービューティーダイエットに出会い「食」の大切さに気づき、インナービューティープランナー・ナースとして「食」を通じて社会の健康問題に目を向け、情報発信や教育を行なっている。

海外セレブも飲んでいることから一躍ブームになったデトックスウォーター。

日本語の「デトックス」という言葉は、英語の「detoxification」を略語にした和製英語で、意味は「解毒」です。この言葉はズバリ「体内に溜まった毒素や老廃物を排出して、心身ともに健康な状態に導く」というもの。毒素や老廃物を体内に溜め込んだままにしてしまうと、むくみや肌荒れなど、美容の大敵を呼び込んでしまうこともあります。もちろん、健康を脅かす危険性や、不定愁訴(ふていしゅうそ)と言われる、お医者さんにも原因がわからない身体の不調が現れてしまうこともあります。しかし、逆に言えば、毒素や老廃物を体外に出す「デトックス」を上手に行うことで、加齢とともに気になってくる肌や体力の衰えにも、効果を発揮してくれることもあるのです。ひと言でデトックスといっても、新陳代謝が上がることでむくみを防止したり、整腸作用を整えることで肥満の防止になったりと、体へのアプローチの仕方や効果はさまざまです。

体に「毒素」が溜まるとどうなる?

監修者:西良沙織さん

インナービューティープランナー、インナービューティーミューズ@看護師

(にしら さおり)幼少期より体型にコンプレックスを抱え大人になってもダイエットを繰り返す。 24歳で潰瘍性大腸炎を患い食事が摂れない時も経験し食事に振り回されてきた。インナービューティーダイエットに出会い食事を楽しむという幸せを知る。そして食事を整えることで自分を大切にできキレイと健康も叶えることがで きた。頑張る女性に食事を通してキレイと健康を叶えるメソッドや自分を大切にする方法を伝えたいと活動している。

日常的に摂取する食品などに入っている添加物や脂質が、体内に蓄積されることで溜まってゆく「毒素」。体に溜まる毒素の種類としては、食品に含まれる添加物(保存料、人工甘味 料、着色料、乳化剤、残留農薬など)、水道水に含まれる鉛、発がん物質のトリハロメタン、空気中や雨に含まれる大気汚染物質、車の排気ガス、紫外線、タバコの煙など、口から摂取するものをはじめ、空気中に漂っているものなど、多岐に渡ります。この「体内に溜まった毒素」を放っておくと、さまざまな不調が! 例えば腸内環境が乱れることで便秘になりやすくなったり、代謝が落ちてしまうことでシミや肌荒れなどの肌トラブルが起こりやすくなったり…。そのほかにも、むくみや冷え性などの原因にもなりかねません。逆を言えば、普段から「体の毒素を排出することを意識して生活すること」で、防げる体の不調は多いということですね。

デトックスで重要な「肝臓の働き」とは

デトックスを行う際に、意識すべきは肝臓!

体の不調は胃腸の疲れなど、自分自身で感じやすいことに目が向きがちですが、デトックスをするにおいて意識すべき臓器は肝臓。肝臓は体の毒素を分解し排出するはたらきをもっているため、肝臓に疲労が溜まっている状態ではどんどん体内に毒素が溜まっていってしまうことも。先に挙げたような毒素が体に入り込み、一部肝臓に溜まるということもあるようですが、しっかりと証明されていないようです。肝臓は毒素を体に溜めないよう、解毒しようと代謝を繰り返す臓器です。そこで重要になるのが、肝臓に負担をかけないことです。特に肝臓の疲労につながりやすい飲酒や脂質の多い食事をできるだけ控えるなど、普段の生活習慣を意識することで、肝臓に負担をかけないことが大切です。

◎おすすめのデトックス方法【4選】

【1】ファスティング(プチ断食)をする

ダイエット方法として知られるファスティングは、臓器の休息にも効果的。

自宅でできるデトックスの方法として上げられるのが「ファスティング」。2〜3日間、普段の食事をスムージーや酵素ドリンクに置き換えることで、胃腸を休め、臓器の本来の機能を取り戻そうというデトックス方法です。方法としては、

1:ファスティングを行う3日ほど前から、糖質や脂質の多い食事を控える。

2:ファスティング当日は朝から水、リンゴやニンジンでつくった野菜ジュース、酵素ドリンクのみで過ごす。

3: 2の方法で3日間程度を過ごす。

4:ファスティングを終えたら、具なしの味噌汁や、水分が多めのお粥などで体を食べ物に慣らしていく。

このような簡単な工程で行うことができます。短期間で行えるため、週末に実施することもできるのがうれしいですね。注意点としては、ファスティング中はしっかりと水分を摂取すること。ファスティングを終えたあとに「ドカ食い」はしないこと、のふたつです。「食べ物を摂取しない」と聞くと、どうしても実施することに対して身構えてしまいますが、ファスティング終了時には寝つきがよくなったり、体が軽くなったりと、整腸作用以外にも大きな体感的メリットが得られます。

【2】入浴する

入浴とデトックスの関係は?

デトックスの方法として、いちばん身近で毎日気軽にできる方法と聞いてはじめに思いつくのは「入浴」ではないでしょうか? 入浴することで発汗が促され、汗と一緒に毒素を排出されると感じてしまいますが、実は入浴自体にデトックスの効果は低いのだそう。体から毒素を排出する割合は、便75%、尿20%、汗3%、爪1%、髪1%と言われています。つまり、汗と一緒に排出される毒素はたったの3%。毒素排出の大部分を担う便からは食べ物から出た老廃物、有害ミネラル(鉛、カドミウム、水銀、ヒ素など)、尿からは有害ミネラル、過剰な水溶性ビタミン、老廃物、食品添加物が排出されます。入浴後は体から水分が抜けるため、一時的な体重の減少が起こることで「デトックスになっている」という勘違いを引き起こしてしまうのです。

しかし、入浴がデトックスに対してまったく関係がないかというと、そうではありません。入浴し体温を上げることで、代謝が促され、冷え性やむくみの改善につながります。また、胃腸を外側から温めることもできるため、毎日の入浴をしっかり行うことで、直接的ではないにしろ、デトックスをサポートしてくれる効果が期待できそうです。また、入浴によるストレス軽減は科学的にも立証されており、先日も人間に近い猿に入浴によるストレス軽減効果があることが京都大学より発表されました(※)。

※「地獄谷のニホンザル、温泉に入ってストレスを緩和」 -温泉入浴がストレスホルモンの濃度を下げることを解明-

【3】リンパマッサージをする

最近はリンパマッサージを行うサロンなども増えていますよね。実はこのリンパマッサージも、自宅でできる気軽なデトックス方法のひとつです。リンパ管は、体で不要になった老廃物などを流す下水道のようなはたらきをしているのです。このリンパの流れを促すことで、毒素を排出するというものです。首の付け根から肩に向かって下に押したり、ひざ裏から太ももに向かって押したりと、体の末端から中心に向かって流すようにマッサージしていくのがポイントです。顔のたるみや足のむくみに対して効いている実感がわかりやすく、効果が出やすいので続けやすいのもうれしいですね。お風呂などで体を温めながらやるのもおすすめです。

【4】涙活する

寺井広樹さん

涙活プロデューサー

(てらい ひろき)泣ける映画や音楽など、毎回異なるテーマの涙活を月1回のペースで開催する、涙活プロデューサー。映画やドラマとのコラボレーションを積極的に行うなど、現在、幅広いジャンルで活躍している。涙活関連の書籍には、『人生を変える「涙」の法則(寺井広樹著/スタンダードマガジン)』、『心が元気になる涙のキキメ(寺井広樹著・有田秀穂監修/マガジンハウス)』、『涙活でストレスを流す方法(寺井広樹・有田秀穂著/主婦の友社)』などがある。

なんとなく心がモヤモヤしているときは、思いっきり泣いて心をリラックスさせましょう! 「泣くこと」はネガティブなイメージがありますが、実は心のデトックスに最適な方法なのだそう。近年は、能動的に涙を流すことで心をすっきりキレイにする活動「涙活(るいかつ)」が注目を集めています。ただし、ただ泣くだけではデトックスには繋がらず、ストレスも解消しきれないといいます。そこで、今回は涙活の発案者であり、涙活プロデューサーの寺井広樹さんに、涙活でストレスを解消するポイントを教えていただきました。

(1)涙活をするなら、朝よりも夜!

涙はストレスによって引き起こされるため、ストレスの多い方が泣きやすくなります。朝は睡眠によって大幅にストレスが解消された後なので、ほとんどストレスは溜まっていないそう。そのため、涙を流しても大した効果を得られません。「涙活は、ストレスがたまっている夜に行いましょう。また、平日よりも週末がおすすめですね。というのは、一般的に平日よりも週末の方が、ストレスがたまっているとされているからです。1週間のうちでは、金曜日の夜が一番良いと思います。ストレスがピークになる週末に泣いて、ストレスを洗い流すのが良いでしょう」(寺井さん)。

(2)涙は止めずに、一気に流す!

涙を流すと、「泣いてはいけない」「泣いたら恥ずかしい」と思ってしまいますが、涙活では涙を止めることが逆効果! 一度出た涙は止めずに、一気に流すことがポイントだといいます。「涙を我慢してしまうと、交感神経が優位になり、身体を『お休みモード』にしてくれる副交感神経が出てこられなくなってしまいます。そのため、なかなか副交感神経に切り替わらないという事態に陥ってしまう恐れも。リラックスもしなければ、ストレス解消もできない状態になってしまうので、泣いたら一気に涙を流してください」(寺井さん)。

(3)「泣いた後の片づけが大変」という方は、お風呂の涙活がおすすめ

「思いっきり泣きたいけれど、涙を拭いたティッシュやタオルを片付けるのが大変…」と感じる方もいるのではないでしょうか。確かに丸めたティッシュや汚れたタオルを見ると、「後始末をしなきゃ」と面倒な気持ちになってしまいますよね。そんな方は、お風呂で涙活をしましょう! お風呂の中なら、涙をたくさん流しても拭う必要がなく、すぐに洗い流すこともできます。また、お風呂は個室空間なので、泣いているところを見られたくないという方にもぴったりです。「お風呂の照明を落としてアロマキャンドルを焚いたり、リラックス効果のあるアロマオイルをお風呂に入れたりすれば、癒しの効果が一層高まって、デトックス効果がさらにアップしますよ」(寺井さん)。

◎デトックスに効く!リンパマッサージ【3選】

村木宏衣さん

エイジングデザイナー

(むらきひろい)大手ステティックサロン、整体院、美容医療クリニックでの勤務経験を経て、小顔、リフトアップ、むくみ、ボディメイキングなど女性の悩みに対して、独自の「村木式 整筋」美容メソッドを確立。現在は「クリニックF」内「Amazing♡beauty」を開設。著書に『一生劣化せず今すぐ若返る 整筋・顔体大全』(日経BP社)など多数あり。

<STEP.1>初めに圧をかける位置の確認を

うつ伏せになり、床とお腹の間にテニスボールを挟み、圧をかけてほぐしていくマッサージなのですが、まずどの位置を刺激するのか、確認しておきましょう。おへそを中心として直径約15㎝の範囲の写真の●の位置にテニスボールを当てて圧をかけます。その際、肋骨に当たらないように要注意。肋骨は繊細のなのでひびが入る危険性も! 左側の肋骨よりも下側に2か所、左側の骨盤の腸骨(腰骨)沿いの上側に2か所。右側も同様に行い、計8か所に圧をかけていきます。

この位置はリンパが集中している部位。硬いということは老廃物が溜まって血流もリンパの流れも滞っているという証拠。

<STEP.2>テニスボールを当てて膝を曲げ伸ばしする

うつ伏せになり、テニスボールをStep1の写真の●の位置に当てて、自分の体重で圧をかけます。そして、1か所に当てるごとに膝の曲げ伸ばしを10回繰り返すこと。左側を行っているときは左足の膝を、右側を行っているときは右足の膝を曲げ伸ばしして。ただ当てているだけよりも、深く刺激をすることができて効果的。もし痛い場合は膝を伸ばしたままで10 秒深呼吸をするだけでもいいでしょう。

深層部にある筋肉や腸がほぐれて、血流がバッと高まるのを実感するはず。

<STEP.3>膝を曲げた状態で足の指先で円を描くように動かす

次は1か所に当てるごとに、膝を曲げたまま、足の指先で円を描くように回し動かす。1か所につき、内回し3回、外回し3回。これによってテニスボールの圧の角度がStep2のときと変わるので、あらゆる方向から腸に刺激を与え、しっかりとほぐれることに。自分の体重を使った圧なので、必要以上に負荷がかかり過ぎないのもこのマッサージのいいところ。これもStep2と同様に、左側を行っているときは左足で、右側を行っているときは右足を使うこと。

硬くなっていた腸がほぐれて動きだすので、便通が良くなる人も。

【まとめ|硬くなった腸をほぐし、腹部を温めるポイント4か条】

1.硬さも大きさも最適!凝り固まった腹部はテニスボールでマッサージがベスト。

2.腹部にはリンパが集中。ほぐせば代謝が上がり腹部の冷え解消に。

3.腸も筋肉。圧をかけてほぐすと活発に動きだし、便秘解消にも。

4.短時間でしっかりとほぐすためには、膝の曲げ伸ばしや足の回転をすることが大事。

【2】むくみスッキリ!鎖骨リセットマッサージ

<STEP.1>鎖骨の手前側の4か所をプッシュしてリンパ節に圧をかける

鎖骨の手前には、大きなリンパ節があります。ここが詰まると顔に血流がいかなくなり、リンパの流れも滞り、むくみやくすみ、肌荒れの原因に。のどぼとけ側から外側に向かって4か所プッシュをして圧をかけるとコリがほぐれて、血流もリンパの流れも改善。さらにここには頭を傾けるはたらきをしている斜角筋があり、これがほぐれることで、首こり解消にもいい。

首をかしげると指がぐっと入りやすくなる。そして、いちばんコリを感じるところはどこなのか、この時点で確認しておきましょう。

<STEP.2>プッシュしながらイヤイヤと首を振り、負荷をかけてしっかりとほぐす

STEP.1でプッシュした4か所のうち、痛みやこりを感じたところをさらにしっかりとほぐしていきます。中指でしっかりと押さえたまま、「イヤイヤ」というように、小さく首を横に振ります。これを5回。さらに負荷がかかるので、コリがしっかりとほぐれて、リンパの流れがさらによくなります。

スマホやパソコンなどで前かがみの姿勢になることが多いとこの部分が詰まりやすいので、しっかりとほぐして。

<STEP.3>プッシュしながらウンウンと縦に首を振り、さらにデトックス効果をアップ

これもSTEP.2と同様に痛みやこりを感じたところをさらにしっかりとほぐす動作。中指でしっかりと押さえたまま、「ウンウン」というように、小さく首を縦に振ります。これを5回。これでさらなるデトックス効果が。

むくみで浅くなっていた鎖骨のくぼみがくっきりして美しいデコルテになる効果も。

<STEP.4>仕上げに大胸筋をさすってほぐす

これを体の中心側から行い、次にこぶしの位置を肩側に向かってずらし、同様に行います。写真で示したように3か所に分けて行いましょう。

この大胸筋が硬くなったままでは、肩が内側に入り姿勢が悪くなる、呼吸がしづらくなる、など姿勢や自律神経にまで影響を及ぼすこともあるので、こまめにほぐしておきましょう。

【まとめ|小顔&美肌になる鎖骨リセットマッサージのポイント 4か条】

1.顔のむくみ、くすみの原因は「鎖骨のリンパ節のつまり」にあり。圧をかけてほぐし代謝アップを。

2.指でプッシュするだけよりも、「イヤイヤ」「ウンウン」の動作を入れると効果倍増。

3.大胸筋をほぐすと姿勢がよくなり、深い呼吸ができるように改善。自律神経のバランスも整いやすい。

4.いつでもどこでも簡単にできるのが利点。首こり解消にもなるので仕事の合間に行ってリフレッシュを。

【3】肌の巡りを高める顔のマッサージ

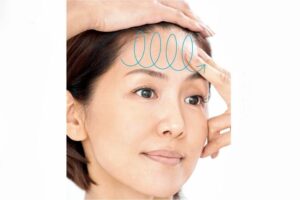

<STEP.1>額→こめかみ→耳の前→フェースラインと、リンパの流れに沿って軽く圧迫する

美容液をなじませた後、額から軽く圧を加えて

顔の中心から外側に向かってなじませてから、額→こめかみ→耳の前→フェースラインと、リンパの流れに沿って軽く圧迫する。

額→こめかみ→耳の前→フェースラインと、リンパの流れに沿って軽く圧迫する。

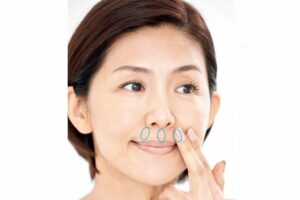

<STEP.2>次に眉頭→眉骨の下→耳の前→フェースラインを軽く圧迫する

眉頭からフェースラインまで外側へ向かって。

次に眉頭→眉骨の下→耳の前→フェースラインを軽く圧迫する。1.のステップとこれを合わせて、2〜3回繰り返す。

◎効果的な「食べ物」「飲み物」

1週間のデトックススープでのダイエットで「痩せ体質」に改善!

賀来怜華さん

ウェルネスクリニック神楽坂院長・内科医

(かく れいか)東京生まれ。ウェルネスクリニック神楽坂院長・内科医。英国ロンドン大学医学部大学院卒業。英国王立内科学会認定医。米国、欧州、各アンチエイジング医学学会専門医。米国先端医療学会解毒治療認定医。 病気の大元の原因を解明し、根本的に全身の機能不全の部位を隈なく改善する「機能治療」と天然ホルモン補充、解毒治療や酸化療法などを駆使し、慢性の難病を解決するクリニックを主宰。 著書に『太りたくなければ、体の「毒」を抜きなさい! 』(三笠書房)がある。

まずは無理せず一週間から!

短期間で、デトックスやダイエットの効果を実感したい! という場合にも、デトックススープはおすすめです。

スムージーなどを使ったファスティング(プチ断食)も、効果を実感するには効果的ですが、やはり1週間など継続して行うのは少々ハードルが高いですよね。デトックススープを食べるという方法であれば、満腹感もありつつ無理なくデトックスを継続することができます。もちろん、この際、添加物の摂取は避けるようにしてくださいね。方法としては下記のスケジュールをおすすめします。

\デトックススープを飲む1週間スケジュール/

・開始の24時間前からアルコールは控える。

・1日目はデトックススープとフルーツで過ごす。

・2日目はデトックススープと野菜を食べて過ごす。

・3日目はデトックススープとフルーツ、野菜を摂取。

・4日目はデトックススープのほか、アボカドサラダを食べる。

・5日目、6日目はデトックススープと魚、豆腐などを摂取。

・最終日はデトックススープと玄米を食べて過ごす。

ポイントはデトックススープのみではなく、ほかの食材(野菜、魚など)も、しっかりと摂取すること。極端にタンパク質を落とすことで、筋肉を消費してしまうことを防ぐためです。良質なタンパク質であり、発酵食品の納豆なども付け合わせとしておすすめです。ただ、フルーツに関しては糖質も多くなるため食べ過ぎないように注意しましょう。また、脱水を起こさないよう、水分もしっかり摂取してください。デトックススープはいくら食べてもOK!

ちなみにデトックススープはフレッシュな状態で食べられるよう、できるだけ都度、作って食べるのが理想。余ってしまった、都度つくる時間がないという場合は、冷凍して保存して温めて食べます。この際、電子レンジを使ってしまうと、耐熱容器などの毒素が溶け出してしまうこともあるので、小鍋で温めて食べるようにしてくださいね。

「デトックススープ」におすすめの野菜【6選】

デトックス効果の高い野菜を使えば、ダイエット効果は倍増!?

それでは実際に、デトックススープに入れ込むものとしておすすめの野菜は、何なのでしょうか? いくつかご紹介します。農薬自体が毒素として体内に溜まってしまうので、食材を選ぶ際も出来るだけオーガニックのものを選ぶのがポイントです。

【1】キャベツ

キャベツは食物繊維が豊富に含まれており、整腸作用などに効果を発揮してくれます。また92%が水分であるため、カロリーが低く抑えられるのもうれしいポイントですね。調理するとグッと食べやすくなるため、スープにすることでたくさんの量を摂取でき、満足感が高いのもメリットです。

【2】玉ねぎ

デトックススープをつくる際に、ぜひ入れてほしい食材が「玉ねぎ」。キャベツと同じく食物繊維が豊富であるほか、玉ねぎに含まれるケルセチンという成分が内臓脂肪の燃焼を助け、体外に排出するはたらきがあるのです。あらゆる料理に使える玉ねぎは、デトックスの観点からも常に冷蔵庫にストックしておきたい食材です。

【3】ニンジン

ニンジンに含まれるβカロチンは抗酸化作用が高いため、お肌の新陳代謝を高め、肌あれを防いでくれたり、アンチエイジングを助けてくれたりする効果があります。また、カリウムを含むため、余分な水分や塩分を排出してくれる作用があり、むくみの解消にも効果的です。

【4】セロリ

セロリにも食物繊維やカリウムが多く含まれるため、整腸やむくみ解消にぴったり!また、シャキシャキとした食感があることで満腹感アップにもひと役買ってくれます。デトックススープをつくる際には、ちょっと食感を残す程度に煮込むとよいでしょう。

【5】トマト

トマトに含まれる成分として有名なのがリコピン。リコピンには抗酸化作用があり、ニンジンと同じく新陳代謝を高めるはたらきがあります。さらに、トマトは加熱調理することでより栄養価が高まるため、デトックススープに入れ込む具材としてぴったりですね。

【6】ブロッコリー

ブロッコリーの芽に含まれる「スルフォラファン」という成分が、デトックスに効果が高いと言われています。スルフォラファンは聞きなれない名前ですが、解毒作用や抗酸化作用のほか、内臓脂肪の蓄積を予防してくれるという作用も! スープにボリュームを加えられるのもうれしいですね。

以上のようにおすすめの野菜がある一方、デトックススープにあまり向かない食材もあります。でんぷん質の多い根菜類などは、満足感は得られるものの、デトックススープには不向き。また、豆類と同じく良質なタンパク質である魚に関しても少々注意が必要です。イワシなど良質な脂がのった小魚などはOKですが、体内に水銀などを貯めやすい、マグロなどの大型の魚は避けるようにしましょう。

野菜以外のデトックスに効く食べ物【3選】

小屋麻子さん

インナービューティープランナー/看護師

(こや あさこ)高校卒業後に医療と英語を学ぶために渡米。ニューヨーク州の大学を卒業し、ニューヨーク州の看護師免許を取得。現在は日本のがん専門病院に勤めている。アメリカでの偏った食事や不規則なワークライフによる体調不良を改善すべくデトックスなどを経験したが、インナービューティーダイエットに出会い「食」の大切さに気づき、インナービューティープランナー・ナースとして「食」を通じて社会の健康問題に目を向け、情報発信や教育を行なっている。

普段口にする食材で無理なく、おいしくデトックスも可能!

デトックスを行う過程において、日々食べる食材選びも重要になってきます。また、実際それぞれの食材にどのようなデトックス効果があるとされているかを知っておくことで、デトックスウォーターに入れる食材選びの幅も広がります。

【1】リンゴ

リンゴに含まれるポリフェノールは抗酸化作用が強く、紫外線などの活性酸素が原因で起こるシミソバカスなどを防いでくれるという効果があります。また、ポリフェノールは内臓脂肪を減らしてくれる効果も! ポリフェノールは皮の部分に多く含まれるため、ぜひ皮付きで摂取したいところ。水溶性食物繊維も豊富なので、整腸作用にも効果を発揮します。

【2】キウイ

カリウムを豊富に含むキウイは、むくみの解消にぴったり! また、ビタミンCを豊富に含むため美肌効果はもちろんのこと、病気の原因ともなる細菌に対する抵抗力を強めると言われています。老化の原因となる活性酸素を排出するはたらきも兼ね備えているため、まさに肌の衰えが気になる人にとっては、最適な食材なのです。グリーンキウイよりもゴールドキウイの方がビタミンCの含有量が多いため、より効果を高めたい人はゴールドキウイがおすすめです。

【3】納豆

日本では発酵食品の代表格である納豆。納豆は腸内の善玉菌を増やし、過剰なコレステロールを低下させるはたらきがあります。善玉菌が増えることで、腸内環境が整い、結果デトックスにもつながるということですね。また、キウイと同じくカリウムが豊富に含まれているため、むくみの改善にもつながります。

デトックスサプリの選び方

気軽にデトックスできるサプリは嬉しいアイテム。

デトックスサプリとして最も有名なのが、ミドリムシのサプリです。ミドリムシは栄養価が高いことでも知られていますが、腸内の老廃物や脂質を吸収し外への排出を促すはたらきがあります。乳酸菌を活性化させるはたらきもあるため、ヨーグルトなどと一緒に摂取することで、より整腸作用を高められます。

飲み物【8選】

【1】白湯

監修者:西良沙織さん

インナービューティープランナー、インナービューティーミューズ@看護師

(にしら さおり)幼少期より体型にコンプレックスを抱え大人になってもダイエットを繰り返す。 24歳で潰瘍性大腸炎を患い食事が摂れない時も経験し食事に振り回されてきた。インナービューティーダイエットに出会い食事を楽しむという幸せを知る。そして食事を整えることで自分を大切にできキレイと健康も叶えることがで きた。頑張る女性に食事を通してキレイと健康を叶えるメソッドや自分を大切にする方法を伝えたいと活動している。

お白湯にスパイスなどを入れて香りを楽しむのもOK。

「朝起きてすぐ、1杯のお白湯を飲む」という方法もデトックスのやり方のひとつです。多くの女優さんがやっている健康方法として、すでにご存知だという方も多いのではないでしょうか。寝ている間に水分が奪われた起床時に、お白湯を飲むことで胃腸を内側から温め、整腸作用に効果があるのだそうです。もちろん、お白湯をそのまま飲むだけでもOKですが、スパイスなどを入れるとより高い効果が期待できます。体内の解毒を担ってくれている肝臓のはたらきにアプローチするには、七味唐辛子やクミン、コリアンダーを少量加えたお白湯がぴったり。七味に入っている陳皮や山椒が体の巡りを助け、老廃物排出にひと役買ってくれます。

【2】デトックスウォーター

小屋麻子さん

インナービューティープランナー/看護師

(こや あさこ)高校卒業後に医療と英語を学ぶために渡米。ニューヨーク州の大学を卒業し、ニューヨーク州の看護師免許を取得。現在は日本のがん専門病院に勤めている。アメリカでの偏った食事や不規則なワークライフによる体調不良を改善すべくデトックスなどを経験したが、インナービューティーダイエットに出会い「食」の大切さに気づき、インナービューティープランナー・ナースとして「食」を通じて社会の健康問題に目を向け、情報発信や教育を行なっている。

入れる食材で効果が変化するデトックスウォーター。

デトックスウォーターを使ったデトックスについてご紹介します。カットしたフルーツや野菜などを水に一晩漬け込み、それを飲むだけという簡単な方法です。起床時、就寝時など体の水分が減っている状態で飲むことで、ビタミンやミネラルなどの成分が体に吸収されやすく、より効果を発揮します。注意点としては、必ずフレッシュな食材を使用し、作ったデトックスウォーターは1日で飲みきるようにしましょう。

【3】ルイボスティー

カフェインが入っていないため、妊婦さんや子どもでも安心して飲めると話題になったルイボスティーは、デトックスを習慣化したい人にもぴったり。ルイボスティーには、植物由来のSOD酵素という成分が含まれます。このSOD酵素には、体内の老廃物や毒素を排出するはたらきがあると言われています。またSOD酵素には、活性酸素を除去する抗酸化作用があり、体内だけではなく肌の新陳代謝を高め、老化を防いでくれるとも言われています。

【4】たんぽぽコーヒー

妊娠中でもコーヒーが飲みたい! そんな妊婦さんに人気の高いノンカフェインのたんぽぽコーヒー。どうしても「妊娠中の飲み物」として認識されがちですが、これもまたデトックス効果の高い飲み物です。たんぽぽコーヒーはノンカフェインでありながら、通常のコーヒーと同じく利尿作用があるため、むくみが気になる人にはぴったり。また、たんぽぽの根に含まれるタンポポ根エキスは育毛に効果的と言われています。加齢とともに抜け毛が気になってきた、という人には、ぜひ摂取してみていただきたい飲み物です。

【5】ハイビスカスティー

賀来怜華さん

ウェルネスクリニック神楽坂院長・内科医

(かく れいか)東京生まれ。ウェルネスクリニック神楽坂院長・内科医。英国ロンドン大学医学部大学院卒業。英国王立内科学会認定医。米国、欧州、各アンチエイジング医学学会専門医。米国先端医療学会解毒治療認定医。 病気の大元の原因を解明し、根本的に全身の機能不全の部位を隈なく改善する「機能治療」と天然ホルモン補充、解毒治療や酸化療法などを駆使し、慢性の難病を解決するクリニックを主宰。 著書に『太りたくなければ、体の「毒」を抜きなさい! 』(三笠書房)がある。

ハイビスカスティーは、見た目にも美しい赤と酸味が特徴的なハーブティー。ハイビスカスティーにはカリウムが含まれているため利尿を促す作用があり、便秘の解消にも効果的です。また、ハイビスカスティーの酸味の元であるクエン酸には、疲労回復や新陳代謝を助ける作用があるため、便秘の解消で腸内環境が整うだけではなく、代謝アップをサポートしてくれるという一面も! 代謝の向上は、ダイエットにおいても不可欠。ダイエット中のサポートドリンクとして活躍してくれそうです。

【6】マテ茶

マテ茶は「飲むサラダ」とも言われ、南米では食事中に飲むお茶として、古くから親しまれているハーブティーです。多く含まれるミネラル成分のおかげで新陳代謝がアップするほか、食物繊維が豊富に含まれているため、腸内環境を整える効果も期待できます。さらに注目したいのが、マテ茶に含まれるゲニポシド酸という成分。コレステロールや脂質の吸収を抑えてくれるとあって、ダイエット中の飲み物にはぴったり! お肉や脂っこい料理が多いイメージの南米で、女性たちがスタイルを維持しているのはマテ茶のおかげもあるのかも!?

【7】ローズマリー

肉料理にも使用されるローズマリー。実はローズマリーもデトックス、またデトックスからアプローチするダイエットに効果的なハーブティーです。もともとは香りが強く、リラックスなどに効果があるとして人気がありますよね。しかしそれだけではなく、ローズマリーにはフラボノイドやファイトケミカルという、便秘解消や脂肪燃焼に効果的な成分があるため、近年ダイエットの観点から注目されています。

【8】緑茶

日本人にとってもっとも身近な飲み物もデトックスには効果的!

日本人にとって最も馴染み深い飲み物といえば、緑茶。実は緑茶にもデトックスに効果的なポリフェノールなどがふんだんに含まれているため、抗酸化作用が高く、お肌の新陳代謝を高めてくれるはたらきがあります。また、緑茶に含まれるカテキンやカフェインには、脂質を体外に排出するはたらきがあり、脂肪燃焼をしやすくする効果があります。食事中や運動前に飲むのがおすすめです。緑茶に関しても、季節に関係なく、ホットで体を温めながら飲むとよいですね。