ダイエット中なのに、ついついお菓子を食べてしまう…そんな方へ、ダイエット中、間食しないために心がけたいことや、ダイエット中のおやつにおすすめの低カロリー食品、コンビニ・市販でも購入できる食材を使ったアレンジレシピをご紹介します。

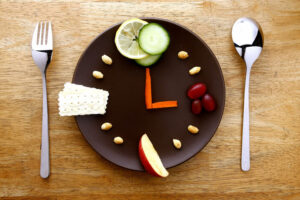

◎1日のカロリーの目安と、太りにくいおやつの「4つのポイント」

\1日200kcal以内を目安に/

おやつはあくまで食事の補助的アイテム。1日200kcal以内を目安に選ぶとよいのだそう。太りにくいおやつを選んで、ダイエ

ットに役立ててください。ストレス解消におやつが欠かせない人は、太りにくいおやつ選びのポイントをチェックしましょう。

【1】

糖質が少なく、食物繊維が多いもの糖質が多いものは血糖値の急上昇、急下降を招き、脂肪になりやすいのだそう。糖質が少なく、食物繊維が多いものがおすすめです。例:寒天ゼリー、おから

【2】

たんぱく質が豊富なものたんぱく質が多いと満腹感が得られやすいので、おやつでストレス解消できるだけでなく、1日の総摂取カロリーをおさえられるというメリットも。糖質が含まれていても、血糖値が急上昇しないので脂肪になりにくいのだそうです。例:ヨーグルトなど乳製品、ナッツ類、サラダチキン、プロテインバーなど

【3】

ゆっくりよく噛めるもの少量でもたくさん噛むと満腹感が得られます。さらに、噛むことで消費エネルギーも増えるのだそう。脂肪を燃えやすくしながら、おやつを食べることができるとは、一石二鳥ですね。

【4】

砂糖代わりの甘味料やオリゴ糖入りのものチョコレートを選ぶときは、砂糖の約半分のカロリーというオリゴ糖入りがおすすめ。さらにフラクトオリゴ糖なら、血糖値がほとんどあがりません。腸内フローラも改善してくれます。

◎ダイエット中の間食におすすめのおやつ【5選】

【1】

肌への効果も期待できる「アーモンド」

宅見央子さん

江崎グリコ株式会社 健康科学研究所 マネージャー

(たくみ ひろこ)1993年 大阪大学工学部卒業後、江崎グリコ株式会社入社。入社以来、研究所に所属し、食品の機能性研究や食品の開発に従事。2012年学位取得(徳島大学大学院栄養生命科学教育部、栄養学博士)

健康や美容に効果的な栄養素が豊富。

「アーモンドにはたくさん栄養素が含まれています。エネルギーを供給し、食欲を抑えることに役立つとされる植物性たんぱく質や、血圧を調節し、心臓の健康や筋肉の収縮に必要とされるカリウム、満腹感が得られ消化器の健康促進と正常な血糖値の維持に役立つとされる食物繊維が豊富です。また、アーモンドの約半分は脂質です。アーモンドの脂肪酸組成の約70%は、良質とされる一価不飽和脂肪酸のオレイン酸が占めています。オレイン酸は、血中コレステロールを下げ、生活習慣病を予防します。そして、肌を健康に保つという利点もあるのです。さらに、アーモンドは皮ごと食べるのが主流だと思いますが、これにも理由があります。アーモンドの皮にはポリフェノールが豊富に含まれます。ポリフェノールは抗酸化力が高いので、これもまた肌には嬉しい効果が期待できます。そして、アーモンドの皮には強い抗糖化作用もあります。糖化反応は皮膚の老化や骨粗鬆症などにも関係すると報告されているため、皮ごとアーモンドを摂取することがおすすめです」(江崎グリコ株式会社 健康科学研究所・宅見央子さん)。

体にいいとはいえ、ナッツ類はカロリーが高いイメージ…と懸念する人もいるでしょう。しかし、実際に摂取してから体内で消化されて吸収されるカロリーは別物なのだそう。2012年に公開されたアメリカ合衆国農務省(USDA)の調査(*1)では、実際に消化され吸収されるアーモンドのカロリーは、栄養成分表示に記載されているアーモンド全体のカロリーよりも20%少ないと示唆しています。アーモンドはおいしいけれど、他のものも食べたいし、カロリーは少し気になるという人には朗報ですね! ナッツは、ダイエット時の間食にも推奨されているので、アーモンドならどんな時でも気にせず摂取できます。砕いてサラダにまぶすなど、料理に使うのもいいですね。毎日続けるには、アーモンドミルクを飲むことを新習慣に初めてみるのもいいかもしれません。

【2】

甘いものがほしいときに「プロテインドリンク」

森 拓郎さん

ボディワーカー

(もり たくろう)大手フィットネスクラブを経て、2009年に自身のスタジオ「rinato(リナート)をオープン。モデルや女優からも大人気で、ピラティス、整体、美容矯正などのボディメイクをはじめ、食事によるダイエットの指導も行う。テレビや雑誌など多くのメディアでも活躍する他、ベストセラーにもなった著書『オトナ女子のためのヤセ方図鑑』(ワニブックス)や、『ダイエット事典(飛鳥新社)』も話題の的。

「間食など甘いものが欲しくなる人は、プロテインドリンクを飲むことで、欲求を抑えられる方も多いようです。手軽に手に入るので、取り入れてみるのもおすすめです」(森さん)

【3】

低カロリーで乳酸菌もたっぷり「フローズンヨーグルト」

ウッドベリーズ本店の「生フローズンヨーグルト」。

ダイエット中のかたの強い味方となってくれるのが、ヨーグルトをベースにしたアイスクリーム「フローズンヨーグルト」。低カロリーで乳酸菌もたっぷり、罪悪感なく楽しめるヘルシーなスイーツです。「ウッドベリーズ」は、東京・吉祥寺で長きに渡り愛されるフローズンヨーグルトの専門店。ヨーグルトは毎日工房で自家発酵させる完全手づくりで、加熱処理をしないため乳酸菌が生きたままの状態を保たれており、ヨーグルト本来の力強い味わいを楽しめます。また、缶詰やジャムなどの加工品ではない、「新鮮な果物」を使っていることも特徴のひとつ。敢えて「生フローズンヨーグルト」と「生」を付けた商品名なのは、そうしたこだわりへの自負が表れているのでしょう。

「冷凍」して食感と風味を変えるのもアリ!

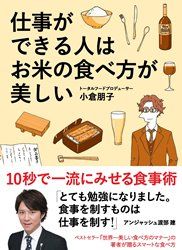

小倉朋子さん

トータルフードプロデューサー

(おぐら ともこ)トヨタ自動車広報、海外留学を経て現職。諸国の食事マナーと総合的な食について学ぶ「食輝塾」を開催。マーケティング分析から食文化、マナー、ダイエット、食育など幅広いジャンルで活躍。主な著書に『世界一美しい食べ方のマナー』(高橋書店)、『やせる味覚の作り方』(文響社)など。

そんなにお腹が減っているわけではないものの、なんとなく口寂しくて何かを食べてしまう。そんな経験は誰にだってあるでしょう。けれど、その間食も積み重なれば、脂肪になってしまいます。そこで取り入れたいのが、冷凍した食材を口にするということ。たとえば、フルーツ。冷凍することで食感が変化し、慣れ親しんだ食材がデザートになるのです。また、冷凍することによって、食べ終わるまでにいつもの数倍の時間を要するようになります。固く凍らせたものを噛むことで、唾液が分泌され、満腹中枢が刺激されることにもつながります。すると、少量でも想像以上に大きな満足感が得られ、食べ過ぎを防ぐことができるのです。

「これは、ビジネスパーソンでダイエットしたいと希望している方に、おすすめしているやり方です。まずは、薄くスライスした冷凍バナナをおやつやスイーツ代わりに。アイスクリームを食べていた女性のクライアントさまが、これで3か月で4キロ減となりました!」(小倉さん)

【4】

残業後のドカ食い防止に!手軽に食べられる「ちくわ」

仕事で帰宅が遅くなりそうなときは、あえて残業中に食事を摂ることを意識しましょう。おにぎりなどの軽食でも構いませんし、ナッツなどをおやつ代わりに食べるのもベター。肝心なのは空腹を我慢しないことと、食事のリズムを崩さないこと。結果、残業後のドカ食いを防ぐことにもなります。

「夜遅い時間に空腹で食べると、深夜ずっと消化のために体が酷使されることになり、自身の体がかわいそうです。夕方に”夕食の補助”の意味で、何か口に入れるようにしましょう。足りない栄養を補うイメージですね。たとえば、ちくわ。お皿やお箸がなくてもいただける手軽なものです。糖質もたんぱく質も両方摂取できるので、おすすめの食材です」(小倉さん)

【5】

血糖値の急激な上昇を抑える低GI「高カカオチョコレート」

GI値とは、食品ごとの食後血糖値の上昇度具合を示すもの。血糖値が急激に上がり、大量のインスリンが分泌し続けると、太りやすかったり、糖尿病などといった生活習慣病を引き起こすことに繋がるのです。血糖値の急激な上昇を抑えるには、低GI食品を取ることが望ましいとされています。間食で食べるものとしては、甘いものがGI値が高いとは限りません。おせんべいやコーンフレークなどは高GIなのに対し、高カカオチョコレートは低GIとなっています。間食でいただくとしたら、高カカオチョコレートをいただくことがおすすめなんです。

◎コンビニや市販で手に入る低カロリー食品のアレンジレシピ【3選】

【1】

冷凍ブルーベリー+ヨーグルト

柴田真希さん

管理栄養士

(しばた まき)(株)エミッシュ代表取締役。一般社団法人 日本スーパーフード協会アドバイザー。女子栄養大学短期大学部卒業後、給食管理、栄養カウンセリング、食品の企画・開発・営業などの業務に携わり、独立。現在はお料理コーナーの番組出演をはじめ、各種出版・WEB媒体にレシピ・コラムを掲載する他、食品メーカーや飲食店のメニュー開発、プロデュースなどを手がける。

ブルーベリーは豊富な栄養素を摂取できる。

「ブルーベリーは、北米ではスーパーフードとして広く認知されており、その栄養価の高さが注目されています。ビタミンC・E、亜鉛・マンガンが豊富に含まれ、食物繊維量はフルーツ類のなかではトップクラスといわれます。抗酸化成分のアントシアニンが、非常に多く含まれていることも特長です。ブルーベリーは、目に良い果実とされるのも、このアントシアニンが目の働きをよくする機能があるためと言われています。また、脂肪分がほとんど含まれず、低カロリーなヘルシー食材でもあります」(柴田さん)

\フレッシュよりフローズンがベスト/

手軽に1年中楽しめることも冷凍ブルーベリーの長所。

「ブルーベリーは、様々な食べ方を楽しめるフルーツです。収穫直後から栄養価は減少していくので、収穫後、風味と栄養を逃さずすぐに冷凍するブルーベリーや乾燥等の加工品での摂取もよいでしょう。ドライフルーツやジャム、ブルーベリーエキスなど様々あります。ブルーベリーは、主に夏に採れる農作物ですが、冷凍であれば、年間通して栄養価をしっかり得ることができます。なかでも、上手に活用したいのが冷凍ブルーベリーです。冷凍技術の発達で、収穫直後に短時間で冷凍することができるようになり、おいしさと栄養をキープすることができるようになりました。これにより、1年中好きなときに手軽にブルーベリーを味わえます」(柴田さん)

ヨーグルトと合わせることで花粉症対策にも!

先述にもあったように、冷凍ブルーベリーは手軽で美味しく栄養が取れるとのことなので、冷凍庫に常備しておいて日々の食事やデザートに取り入れるのもいいでしょう。アントシアニンを1日40g(ブルーベリー換算約20~30粒)摂取すると、アントシアニンの効果が期待できるといわれているので、そのまま食べても良いですね。スーパーやコンビニなど身近で購入できるので、すぐ取り入れられます!「特に、今の時期だと花粉症対策にもなります。おすすめの食べ方は、ヨーグルトと合わせることです。これは、それぞれの食材の相乗効果を得やすくなります。ヨーグルトの乳酸菌は腸内で善玉菌を増やし、腸内環境を整えます。ブルーベリーの食物繊維は乳酸菌のエサとなり、これらのはたらきを助けます。

さらに、ここにハチミツを入れるのがおすすめです! ハチミツに含まれるオリゴ糖も乳酸菌の働きサポートをしてくれるので是非一緒に取り入れましょう。腸内環境維持のためには、継続的に摂取することが大切です。ブルーベリーのアントシアニンは、24時間で効力が消失してしまうともいわれているので、毎日摂取することでアントシアニンによる花粉症緩和効果も期待できます」(柴田さん)

【2】

はちみつ+豆腐+抹茶

木村幸子さん

はちみつ料理・お菓子研究家、洋菓子研究家

(きむら さちこ)東京青山にて人気のお菓子教室「洋菓子教室トロワ・スール」を主宰。洋菓子店や企業などへの商品開発やレシピ提供、TV や雑誌、WEB での監修・出演・コーディネートに携わる。グルテンフリーや低糖質、はちみつを使用したからだに優しいお菓子や料理のレシピ開発・監修の実績多数。2012 年2 月に「最大のチョコレートキャンディーの彫刻」の分野にて、ギネス世界記録のお菓子の製作、世界記録と認定される。著書『憧れのゴージャスチョコレシピ』『小麦粉なしでもこんなに美味しい!米粉と大豆粉のお菓子』『ハロウィンパーティレシピ』(主婦の友インフォス)他多数。インスタグラム:trois_soeurs。

はちみつは300種類もの栄養分が含まれるスーパーフード。

砂糖よりも甘みは強いのに、低カロリーな「はちみつ」。しかも、300種類もの栄養分が含まれるスーパーフードということで、近年ブームになっています。とうふ抹茶はちみつは、お好みのとうふにはちみつと抹茶を適量かけるだけ。はちみつは砂糖より甘みが強いのに低カロリーなので、ダイエット中のおやつにぴったり。

【3】

豆腐+チーズ

低カロリーなのに満腹感の得られる豆腐。

レシピは簡単、豆腐にチーズを載せて、レンジにかけるだけ。シンプルなのに、一気に癖になる“悪魔の味”に大変身です。黒コショウのほか、しょうゆ+ごま油、塩コショウ+オリーブオイル、白だし+豆乳など、味付けのバリエーションは無限大! 低カロリーなのに満腹感も得られるとのことで、ダイエット中のおやつにも良さそうです。

◎ダイエット中、間食しない「3つの方法」

【1】

ダイエット中でも食事の量は「減らしすぎない」

ながい かよさん

えいよう未来研究所代表、管理栄養士

武庫川女子大学卒業後、病院勤務・料理講師を経て、ヘルスケア企業にて働く人の栄養指導に従事。現在は乳がんクリニックでの栄養指導の他、全国各地にて講演活動を行う。単なる制限指導をするのではなく、その人の生き方に着目し、日常に生かせる理論と実践方を提案する栄養指導は、「楽しい!」「聞いてよかった!」「前向きになれた」と大好評。著書に『仕事で圧倒的な成果を残すハイパフォーマーが実践する飲食の技術』がある。

ダイエットをしていたつもりが、お菓子を食べてカロリーオーバーなんてことも…。

つい間食や夜食を食べてしまう方には、3回の食事で食べる量が少ない傾向があるそうです。ダイエットを意識して炭水化物を抜いているけど、次の食事までの間にお菓子をちょこちょこ食べている。仕事が忙しくて食事がおろそかになり、遅い時間にお腹が空く…そんな方はこれを機に1日の食生活を見直し、ご自身の体をいたわる食事にシフトしてみてはいかがでしょうか。

【2】

「タンパク質」が豊富なものをしっかり食べる

岸村康代さん

フードプランナー、管理栄養士/野菜ソムリエ上級プロ、一般社団法人大人のダイエット研究所代表理事

(きしむら やすよ)大妻女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻卒業後、商品開発、病院での指導などを経て、独立。日本野菜ソムリエ協会ビューティーフードプログラムの監修をつとめる。メタボ指導の現場で10kg減、20kg減という数々の健康的なダイエッ トのサポートをしてきた経験や野菜ソムリエ上級プロなどの資格も活かし、商品開発、講師、執筆、メディア出演など、多方面で活動中。目的別に効率よく栄養を摂る“パワーフードスタイル”を提唱し、商品開発やツール製作なども手がけている。

タンパク質が足りていないときもすぐにお腹が空く!

つい食べすぎてしまうという人は、自分が食べていないものにも気を配るといいようです。「タンパク質が不足すると、糖質の摂りすぎと同様に血糖値の急激な上昇を招き、急激に降下しやすく、腹もちが悪くなります」(岸村さん)。肉や魚、卵、大豆製品など、タンパク質が豊富なものをしっかり食べると、満腹感が得られ、余計な間食も避けられるとのこと。食べる量は、1食あたり、肉や魚なら手のひら部分程度、卵なら1〜2個、納豆なら1〜2パック、豆乳ならコップ1〜2杯が目安だそう。ただし、タンパク質を含む肉類でも、脂身の多い肉やベーコンなどは避けましょう。

【3】

「食後のコーヒー」を食事終了の合図にする

小倉朋子さん

トータルフードプロデューサー

(おぐら ともこ)トヨタ自動車広報、海外留学を経て現職。諸国の食事マナーと総合的な食について学ぶ「食輝塾」を開催。マーケティング分析から食文化、マナー、ダイエット、食育など幅広いジャンルで活躍。主な著書に『世界一美しい食べ方のマナー』(高橋書店)、『やせる味覚の作り方』(文響社)など。

食後のコーヒーを食事終了の合図にする。

体型維持の天敵ともいえるのが、いつまでもダラダラと食べてしまうこと。それを防ぐためには、一食の量をコントロールできるようになることが重要です。食事を終わらせようと決断する基準は、腹七分目。「まだまだ食べられる」と感じるくらいが目安です。そのタイミングで、コーヒーや紅茶を飲むように習慣づけます。これらに含まれるカフェインには、食欲を抑える効果があり、同時に脂肪燃焼を促進させる効能も期待できるのだとか。食後のコーヒーを食事終了の合図として体に覚えさせれば、ついやってしまいがちなダラダラ食いを防ぐことができるでしょう。

「机の上や引き出しの中など、すぐ取り出せる場所にチョコを忍ばせて食べてしまったり、スマホやテレビを見ながらなんとなく食べたり、ということをしてしまっていたら、この習慣をやめてみましょう。また、シメのラーメンや、シメのデザートが好きな人は、シメに太らないものに変える習慣を。コーヒーなど、どこの場所にもよくあるもので習慣づけると、やりやすいです。私のクライアント様で、食後のカフェオレ砂糖入りをやめて、ブラックコーヒーにしただけで、3か月で3キロも体重が減った方もいます」(小倉さん)。